鉄筋工事からは毎年1問程度出題があり、そのなかでもガス圧接継手は出題頻度が高く、問題がワンパターンな傾向があります。ですが数値を問われることが多く、曖昧な知識のままでは正答に至らず、悔しい思いをした方もいるのではないでしょうか。あらためてよく出る内容を整理しましたので確認してみてください。

あー、よく出るやつ!偏心量がどうとか、圧接部のふくらみがどうとかのやつですよね。

はい。もう覚えましたか?

いえ!これからです!

…。よく出るので覚えちゃいましょうね。

ガス圧接継手

そもそもガス圧接継手って?

「鉄筋の接合する端面同士を突き合せて、軸方向に圧縮力を加えます。そして、その突合せ部分を酸素・アセチレン炎で加熱しながら、接合面を溶かさず赤熱状態にし、ふくらみを形成する継手」

のことです。

圧接部の形状

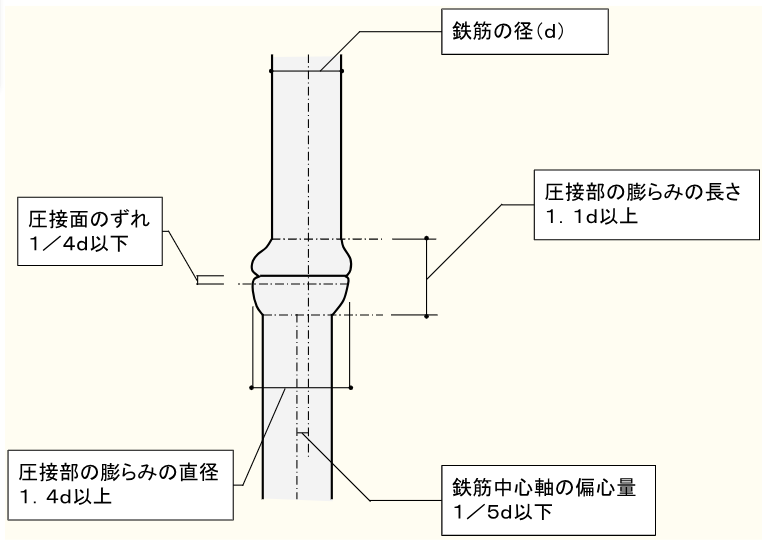

下の図のような形状となるように圧接します。

①ふくらみの直径

→原則として鉄筋径の1.4倍以上とすること。(SD490の場合は、1.5倍以上)

②ふくらみの長さ

→鉄筋径の1.1倍以上。(SD490の場合は、1.2倍以上)

③鉄筋中心軸の偏心量

→鉄筋径の1/5以下であること。

④ふくらみの頂部と圧接面のずれ

→鉄筋径の1/4以下であること。

圧接する鉄筋径が異なる場合は?

上記の①〜④のいずれも、鉄筋径が異なる場合の鉄筋径とは、「細いほう」の鉄筋系による。

ただし、その径または呼び名の差が7mm以下を原則とする。

圧接部の補正

①偏心量、形状不良、圧接面のずれの補正

→切り取って、再圧接。

②直径・長さの不足、著しい曲がりの補正

→再加熱。

〇〇以上は再加熱。〇〇以下は再圧接って覚えちゃおうかな。

ちょっと過去問から、どういった出題をされるのか見てみましょう。

過去問(R29-08)

3.大梁の主筋のガス圧接継手の外観検査において、圧接部の膨らみの直径が母材の鉄筋径の 1.4倍であったが、膨らみの長さが母材の鉄筋径の 1.1倍未満であったので、再加熱し、圧力を加えて所定の膨らみの長さに修正した。

こちらの記述は正しいでしょうか。それとも誤り?

圧接部の処理について

過去に出題された内容は以下の通り。

①鉄筋の切断については、鉄筋冷間直角切断機で切断することを原則とし、それ以外の場合はグラインダー研削による。

②圧接後の縮みしろとして、鉄筋径程度の余裕をみて切断する。

③加熱中の火炎に以上が生じた場合、当該圧接部は切り取って再圧接する。ただし、圧接部が密着した後の場合の火炎の異常については、火炎の再調節により作業を行ってもよい。

④圧接技量資格について。

試験のためにおさえておきたいのは、鉄筋径がD32以下の場合。この場合必要な資格は「2種」となる。

今回は以上です。施工は覚えることが多くて大変ですよね。

何度も繰り返し確認して、徐々に記憶に定着させていきましょう。少しはお役に立ちましたでしょうか。お役に立っていれば嬉しいです。

コメント