令和6年ではまるっと1題が壁式鉄筋コンクリート造から出題されていました。なんとなく正解してきたけど、わからない選択肢もあったのではないでしょうか。決して難しくはありませんが、よく出題されている範囲ですので、一緒に確認してみましょう。

必要壁量といえば、木造の問題って感じなんですけど…

壁式鉄筋コンクリート造でも、必要壁量について問われることはあるんですよ。

うーん、なんか印象に残りにくい問題なのかな。

木造のような図の付いた計算問題ではなく、壁、壁量についての問題に含まれています。

感覚的に回答できている方もいるかもしれませんが、念の為、確認してみましょう!

壁式鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造は、壁式構造とラーメン構造があります。

両者を比較する問題も出題されています。令和6年もそうでした。

壁式構造は、ラーメン構造と比べて、地震による大きな変形はなく、強度によって耐震性を確保する構造となっています。

言い換えれば、耐震性は大きいが、優れた靭性は期待できません。

建築可能な規模について

告示(平13)第1026号より、以下の通り。

①地階を除く階数が5以下で、かつ、軒の高さは20m以下とする。

②建築物の構造物を有する階の階高は3.5m以下とする。

③鉄筋コンクリート造のルート1より、耐震強度の確保、設計用せん断力の割増しに関する規定を満たすこと。

④保有水平耐力の確認及び層間変形角が1/2,000以内であることの確認を行った場合は、先述の②、③の内容は無視してよい。

うぇ、なんか早速難しくないですか?

出題のされ方をみると、そうでもないんですよ。実際の問題をみてみましょう。

過去問(H30-22)

3.階高が3.5mを超える場合は、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる必要がある。

こちらの記述は正しいでしょうか。それとも誤り?

耐力壁の配置について

耐力壁は、平面上および立面上つり合いよく配置します。

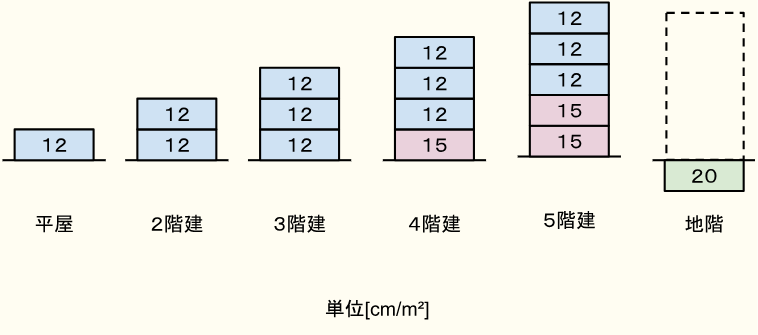

各階の耐力壁の必要壁量は、張り間方向及びけた行方向とも下記の図の各階の値以上としなければなりません。

図の単位にもあるように、壁量とは、耐力壁の長さの合計(cm)を、当該階の壁量算定用床面積(m²)で除した値のことです。

必要壁量は、図からもわかるように3階建てまでは各階一定で、上階が3階以上になると必要壁量が増えています。

壁量を減じることができる条件は?

タイトルにした内容ですね。

この内容から結構出題されているようで、令和6年も出題がありました。

内容を確認したあと、過去問も見てみましょう。

■告示の規定より、次のいずれかの場合は5cm/m²を限度に壁量を減じることができます。

①耐力壁の厚さが一定の数値以上の場合。

②地震地域係数Zが1.0未満の地域に建築する場合。

③コンクリートの設計基準強度が18N/mm²超の場合。

※基本的には構造耐力上需要な部分に用いるコンクリートの設計基準強度は18N/mm²以上としている。

それでは、過去問です。

過去問(R06-22)

3.壁式鉄筋コンクリート造の建築物における必要壁量は、地震地域係数Z に応じて低減すること

ができる。

こちらの記述は正しいでしょうか。それとも誤り?

耐力壁の構造について

耐力壁の実長、高さ

まずは、耐力壁の実長、高さについて。

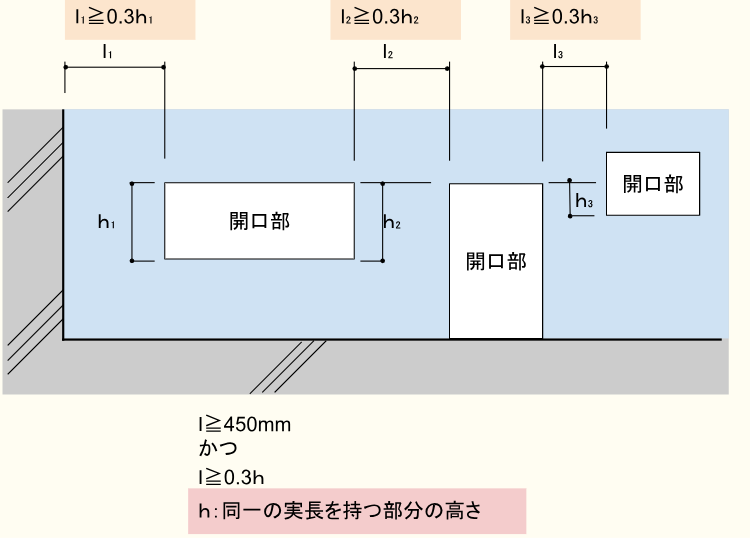

耐力壁の実長は450mm以上、かつ同一の実長を有する部分の高さの30%以上とします。

ん?ちょっと意味がよくわからないんですけど。

これも図にするとわかりやすいので、図で見てみましょう。

どうでしょうか。「同一の実長を持つ部分の高さ」がどこのことかわかりましたでしょうか。

また、耐力壁の長さの計算において、開口部として考慮するのは

「換気扇程度の大きさで、かつ適切な補強を行った小開口以外」になります。

これも出題されることがありますのでおさえておきましょう。

ここまでの範囲は、繰り返し出題がされることが多い内容です。

この先は、出題頻度が下がりますので、余裕のある方は確認してみてください。

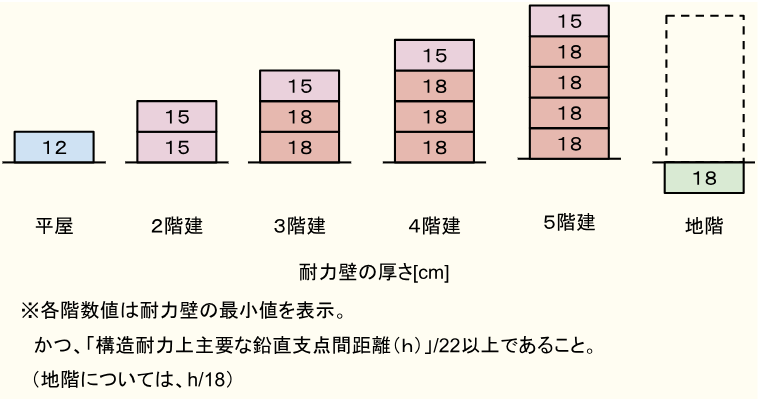

耐力壁の厚さ

耐力壁の厚さについては

面外座屈に対する安全性を確保するために、鉛直支点間距離に対する耐力壁の厚さの最小値が規定されています。

最小値については下図の通りです。

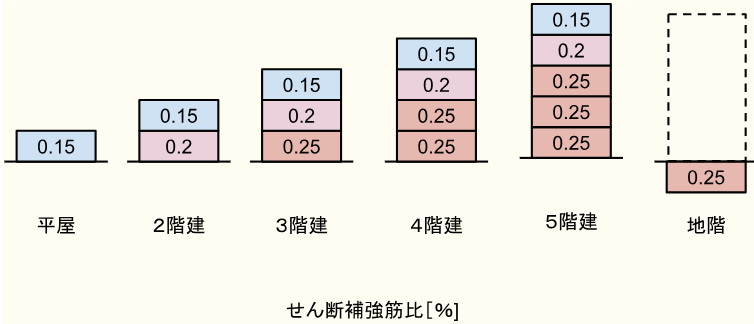

耐力壁の配筋、補強筋

せん断補強筋比については、下図の通り。

ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、0.15%を限度として、その値を低減することができる。

横筋および縦筋は、D10以上とし、耐力壁の見付面積に対する横筋および縦筋の間隔はそれぞれ300mm以下とする。

配筋上の規定について。

- 開口部の水平縁に使用する鉄筋は、D13以上とする。

- 厚さが200mm以上の耐力壁の鉄筋は複配筋とする。

- 耐力壁とスラブとの交差部にはD13以上の補強筋を、また開口部の隅角部には、各階曲げ補強筋の断面積の1/2以上を有し、かつD10以上の斜め筋を配置する。ただし、各階曲げ補強筋の断面積の0.35倍以上の断面積、開口縁の縦筋および横筋の各必要断面積に加えた場合は、斜め筋を配置しないことができる。

曲げ剛性

直交壁が取り付く耐力壁の曲げ合成の算定では、直交壁の協力幅を適切に考慮する。ただし、せん断剛性の算定においては、直交部材の協力幅は無視する。

今回は以上です。最後は、まとめて過去の出題から並べてみました。前半部分は繰り返し出題されている部分なので覚えておくと良いと思います。少しはお役に立ちましたでしょうか。

コメント