建築士の学習を始めて、これから法令集の線引きをするぞ!という方に私のちょっとした工夫をご紹介。合格するために少し法令集を使いやすくするものとその使い方をご説明。その他、認められない書き込みなどをまとめました。

これから法令集を線引きをするという方におすすめ。一級も二級もどちらにも応用できると思います。

受験したときの私の法令集はこんな感じ

私は2022年(令和4年)に学科合格でしたが、そのときは前年の2021年(令和3年)に作成した法定集をそのまま使用しました。2021年から2022年の間に大きな法改正等がなかったため、新しく作成せず、その時間を学習時間に当てることにしました。

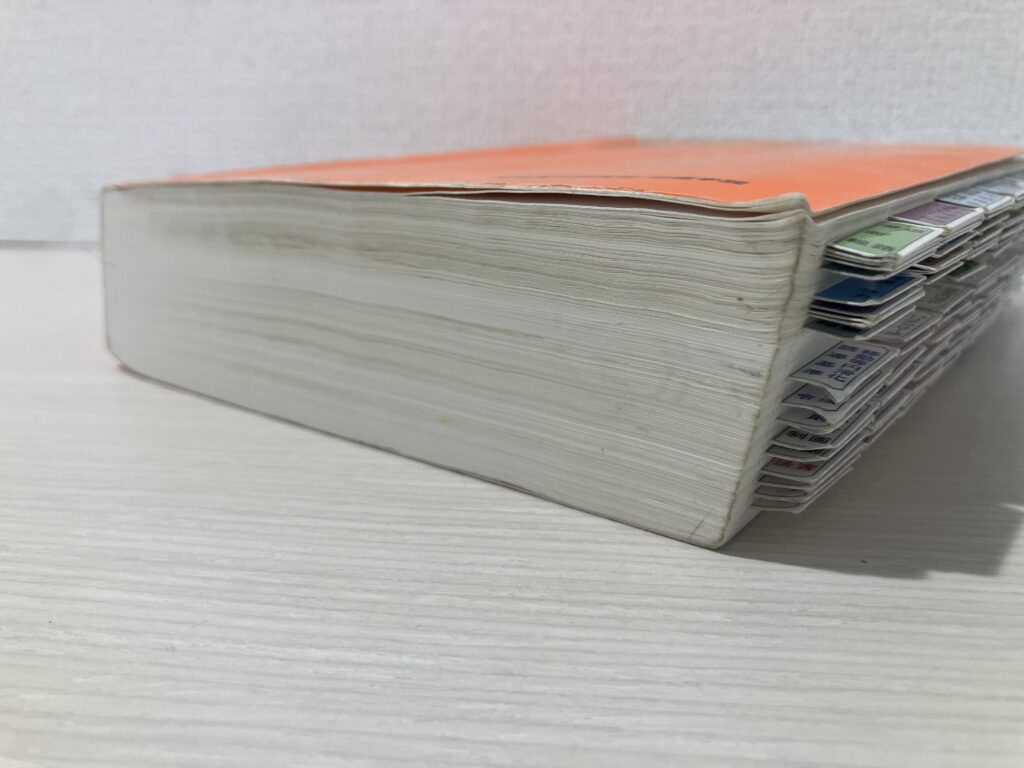

やはり何度もめくっているページの側面は汚れていきますね。関係法令はインデックスから直接引けるところが多いので何度もめくったりしませんが、基準法や施工令はページを行ったり来たりする必要があるのでくたびれてきます。最初はページ同士ピッタリとくっついていますが、使用しているうちに何度もめくっているページはページ同士が離れてめくりやすくなってきます。

資格学校等では毎年新しい教材と合わせて、法令集が配布され、線引きをすることを勧められますが、個人的には目立った法改正等が無いようであれば前年の法令集を使用して、線引きにかかる時間を他の学習時間に当てる方がいいと思います。

線引きに使用したものとその使い方

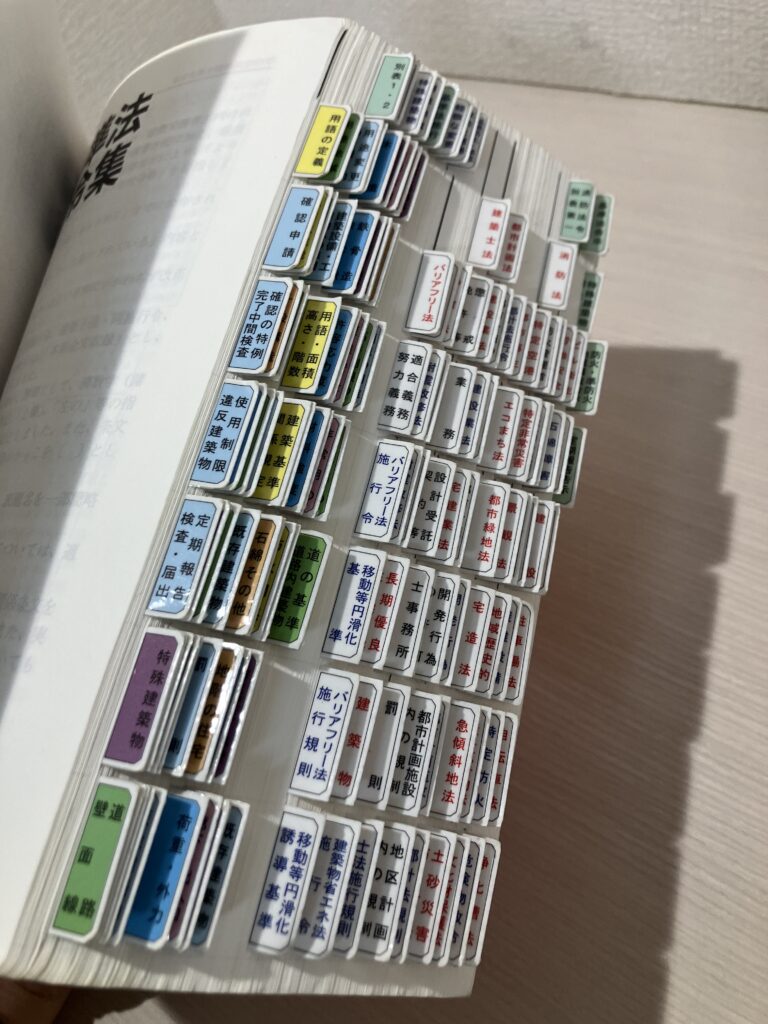

ラミネートインデックス(保護フィルム)

私の法令集の側面のインデックスですが少しテカテカしているのがわかりますでしょうか。これインデックスに市販の保護フィルムを貼っています。法令集に付属しているインデックスは紙製のシールなので繰り返し使用しているうちに折れたり、はげたりしてきます。それを防ぐことができます。

使用したのはこちら。ラミネートインデックスです。このままだとインデックスにラミネートがくっついていますので、それを剥がして法令集のインデックスに一つ一つ貼り替えていました。

文房具店で似たようなものがたくさん売られているのである程度サイズが合えばどれでもいいと思います。個人的には法令集のインデックスより大きくなってしまうとめくりにくくなってしまうので、少し小さくても良いと思います。

フリクションボールペン

線引きにはフリクションボールペンを使用しました。Slimタイプでペン先は0.38です。

なかなか使い込んでます。替え芯、替え芯で本体の塗装が薄くなってきてますね…。

体感としては、普通のボールペンよりフリクションのほうがインクの消耗が早いと思います。おそらく法令集を線引きしていても1本程度替え芯が必要かもしれないですね。

フリクションの利点としては、もちろん間違った線引きを消すことができるからです。間違った箇所に線引きしてしまい、消せないとなると問題を解くときに混乱してしまいますよね。何度も線引きしているうちに間違ってしまうこともありますから、消せるボールペンがおすすめです。

ペン先を0.38にしている理由ですが、私は法規の問題を解くときに時間をかけても解けなかった問題にかかる条文については重ねて線を引くようにしていました。重ねて引くことで注意を引きますし、その条文を見るたびに何が理由で重ねて線引きしたか思い出すようにしていました。

0.5ですと法令集に引くには少し太く、にじむこともありますが、0.38であれば細いので重ねて引いた線が強調され、替え芯した直後も0.5よりにじみにくくなります。

フリクションマーカー

これは特にフリクションでなくても良かったですが、他の学科の学習に使用していたのでそのまま法令集の線引きに使用しました。

私のマーカー使用の仕方は大きく分けて2つになります。

1つは、用語、固有名詞の線引きです。

法規の問題では、用語、固有名詞の意味だけを問う出題があります。脈絡もなく出題されるので見つけることができない事がありますので目立つようにボールペンで四角く加工だけでなくマーカーで色付けします。全部線引きしていてはキリがないので私は過去問、模試に出題され間違った用語、固有名詞だけにしていました。

2つ目は、条文と条文の関連性を視覚的にわかりやすくするためです。条文の頭にちょこっとマーカーで色付けしていました。

例えば「耐火性能検証法によるみなし規定」の条文の頭に印をつけておくことで、問題を解くときにいちいち耐火性能検証法の条文を読み直ししなくとも、この色がついている規定はみなし規定と判断できるようにしていました。その他でも応用可能です。

ファスナー付きクリアケース

法令集を入れるのに使用していました。事務用品を売っているところであればあると思います。

法令集は持ち運びする際に、インデックスの部分が折れたり、剥がれたりしてしまいますのでこちらに入れてからカバンに収めるようにしてました。たまに辞書のケースみたいなのを作っている方がいますがこれで十分だと思います。

きっちりサイズに合うものはないと思います。法令集より一回り大きくなりますが、特に邪魔にはなりませんでした。

インデックスについて

法令集に付属しているインデックスは書き込みのないフリーのインデックスが余っていると思いますが基本的には不要だと考えています。

法規の学習を始めた当初、調べたい用語にたどり着けなくて法令集の上に用語のインデックスをつけていましたが、過去問を繰り返し解いているうちにある程度の場所が把握できるようになり、それでも繰り返し見つけられない内容はサラッとめくったときにわかるようにマーカーで目立つようにしていました。

認められている書き込み、認められない書き込み

ここでご紹介するのは建築技術教育普及センターの2023年の案内のまとめになります。

認められている書き込み

すでに資格学校に推薦されている法令集には書き込まていますが、条文中の関連条文の指示・見出しは認められています。

具体例として認められているのは、条文から引き出し線を引いてのページ数、条項までのようです。(〇〇P、令○条といった書き込み)

認められていない書き込み

ページ数、条項以外の書き込みは一切認められていません。

条文の次に関連の別表を挿入した場合

コピー等で自作した別表を法令集に書き込みしたり、貼り付けする行為は認められていません。

同様に自作した早見表を書き込みしたり、貼り付ける行為も認められていません。

条文の解説をした図や令を挿入した場合

テキストや自作した条文の解説を書き込み、貼り付けする行為は認められていません。

脚注の条文の計算式の挿入

脚注の条文の計算式を書き込み、貼付けしたりする行為も認められていません。

コメント