空気調和設備のカテゴリーからは毎年出題がされており、なかでも冷凍機については冷凍サイクルが理解できていないと解答できないものが見受けられます。ここでは、学科試験を意識した吸収式冷凍機の冷凍のサイクルについて解説していきたいと思います。

吸収式冷凍機って複雑で…。特徴を覚えるだけじゃだめなのかな。

特徴を覚えることは大事ですが、あと少し踏み込んで冷凍サイクルを理解しておくと特徴も忘れにくいですよ。

確かに特徴は簡単なだけど、冷凍サイクルとは結びついてないんですよね。

この問題に限らず、新傾向の問題は仕組みを理解しているかを問う問題が多いですし、簡単にまとめますので是非!

そもそも冷凍機って?

冷凍機は空調機の冷風を得るために設けられます。

ここでの冷凍とは、ものから熱を奪う仕組みを利用したものです。

冷凍サイクルって?

熱を奪うための原理は、次のようになります。

高温高圧の液化ガスを低圧にさらすことで、その液化ガスを蒸発させます。

その気化により周囲のものから熱を奪い温度を低下させることを利用します。

この液化ガスを冷媒といいます。

冷媒は熱を運ぶ働きをします。

そして、冷凍サイクルとは、冷媒を蒸発させ周囲から熱を奪い、その冷媒を凝縮して液体の戻して循環させることを持続することいいます。

圧縮式冷凍機と吸収式冷凍機ではこの冷凍サイクルの過程が異なります。

【参考】気化、気化熱って何?

気化熱とは、液体が気体になるときに周囲から吸収する熱のことです。

身近な例としては、お風呂上がりに身体に水滴がついた状態のままでいると、身体が冷えてきますよね。これは、身体についた水滴が気化する際に体温を奪ってしまうからです。

吸収式冷凍機の冷凍サイクル

吸収式冷凍機には科学的な冷凍サイクルを用います。

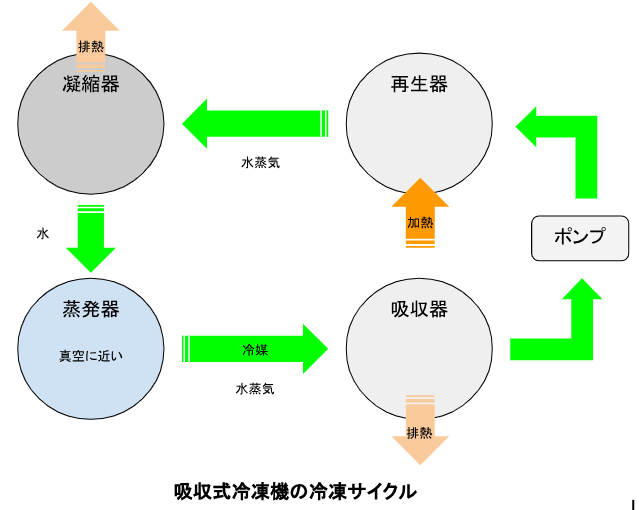

吸収式冷凍機は大きく分けて4つのもので構成されています。

それが、蒸発器、吸収器、凝縮器、再生器です。

ちなみに冷媒には「水」を使用します。

冷凍サイクルは以下のようになります。

①蒸発器は、冷媒(水)を蒸発させ、その冷却効果により空調機に回す冷水を冷却します。

②吸収器は、蒸発した冷媒(水)の水蒸気を吸収液の臭化リチウム濃溶液に吸収させます。

③再生器は、水蒸気を吸収した吸収液を加熱し、水蒸気を飛ばし再び元の濃度に戻します。戻した吸収液は吸収器②に戻します。

④凝縮器は、再生機で飛ばした冷媒である水蒸気を冷やして凝縮させ、液体に戻します。液体に戻った冷媒は蒸発器①に戻します。

図にすると以下のような形式で冷媒が循環していることがわかります。

吸収式冷凍機の特徴

過去の出題にあったポイントは以下の3つ。

- 騒音、振動が小さい

- 冷却水量が多く、冷却塔が大きい。

- 蒸発器内は真空に近い状態になっている。

これらの特徴は冷凍サイクルがわかることで覚えなくても理解できるようになりますね。

騒音、振動が小さいのは圧縮式冷凍機のようにモーターを使用したりした冷凍サイクルではなく、科学的サイクルを利用しているため。

冷却水量が多くなり、冷却塔が大きくなるのは、再生器で加熱に要した熱を冷却塔から余分に大気に排出する必要があるから。

蒸発器内を真空に近い状態に保つ必要があるのは、冷媒である水を低温で蒸発させるために、器内の圧力を低くしなければならないためです。

その他の吸収式冷凍機

これまで説明したのは単行用型といいます。

その他に二重効用型と呼ばれるものがあります。

二重効用型とは、冷却塔から排出される熱を加熱に利用し、成績係数を高めたものです。

二重効用型は、単行用型に比べて大気に放出する熱が少なくてすむため、冷却水量が少なく、冷却塔が小さくできます。ただし、圧縮式冷凍機よりは、冷却水料は多く、冷却塔は大きくなります。

近年では二重効用型の吸収式冷凍機のほうが主流になります。

今回は以上です。できるだけ冷凍サイクルがわかるように、試験に不要な情報は除いてまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。少しでも試験のお役に立てば嬉しいです。

コメント