終日日射量の問題については、出題頻度が高いためよく目にすると思いますが、夏至と冬至の特徴を覚えたと思ったら春分と秋分の特徴についての記憶が曖昧で何度悔しい思いをしたことがあります。ここで、季節ごとの関係性も太陽高度から理解して得点源にしちゃいましょう!

終日日射量

そもそも「終日日射量」とは何か。

1日分の日射量を合計したものになります。

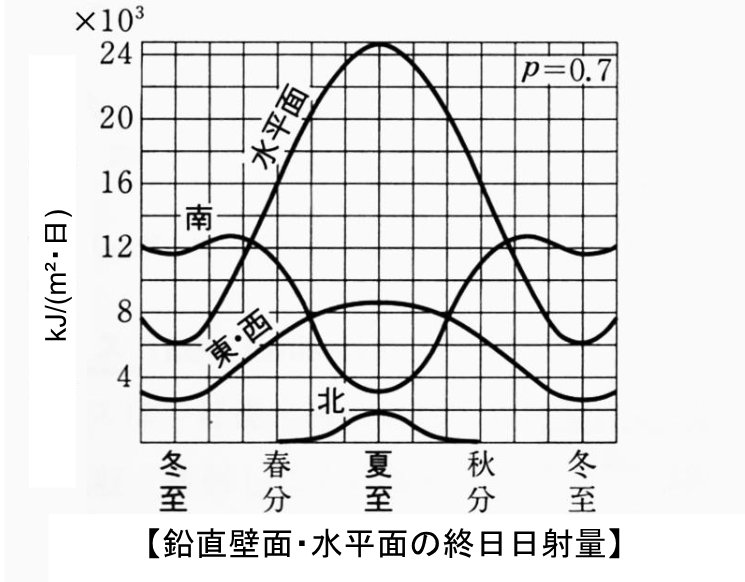

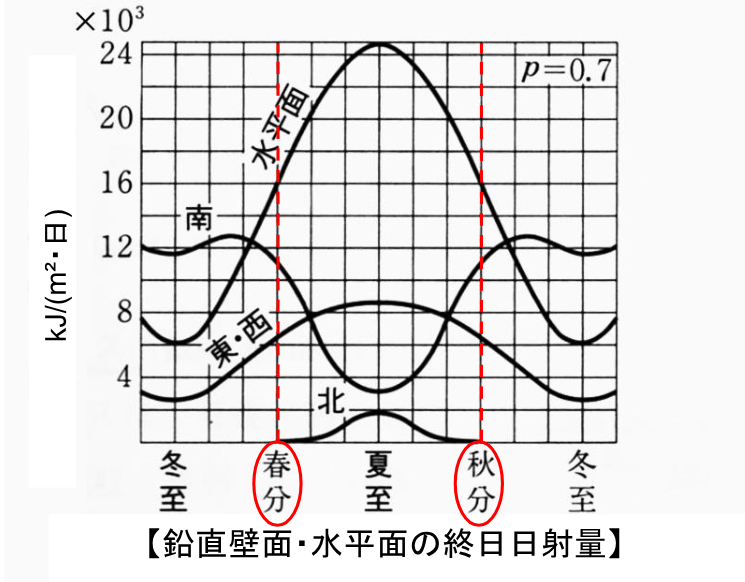

鉛直壁面と水平面の終日日射量の年間の変化(グラフ)

そして、それを各方位の鉛直壁面と水平面の移り変わりをまとめたのが以下の図になります。

縦軸が終日日射量、横軸が1年の時間軸で、季節が抽出されています。

ちなみに東西面は年間を通じて終日日射量は等しいということで省略されています。

大小比較

大小比較をまとめると以下のようになります。

- 夏至: 水平面 > 東西面 > 南面 > 北面

- 冬至: 南面 > 水平面 > 東西面

- 春分・秋分: 水平面 > 南面 > 東西面

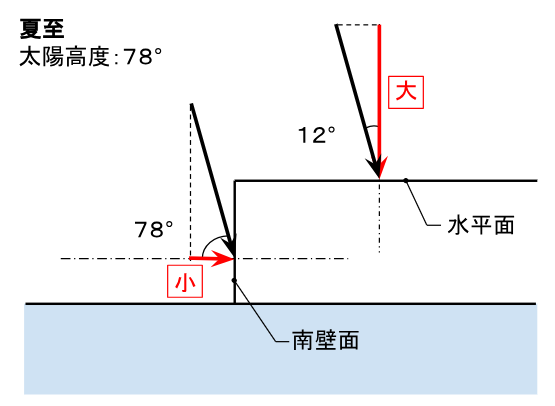

夏至

夏至の終日日射量は、水平面で最大になり、南面で最小になります。

ココ!注意していただきたいです!

感覚的に南面は日当たりの良い部屋を持ってきたりするし、南面が終日日射量最大でしょ!

は、間違いです!南面は水平面や東西面よりも終日日射量が小さくなります。

太陽高度から直達日射量を考えると間違えることはなくなります。

下図のように、日射の入射角度が対象の面に対して、垂直に近いほど単位面積あたりの日射量は大きくなります。

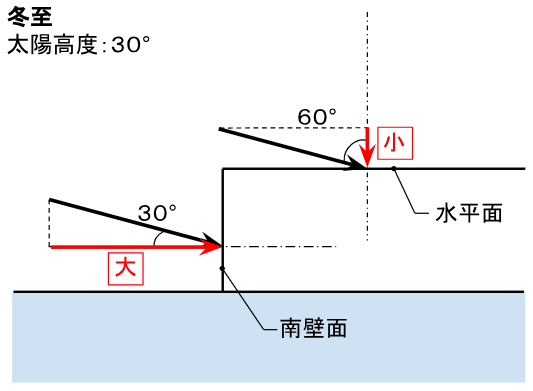

冬至

冬至の終日日射量は、南面が最大になります。

これも、太陽光度から考えてみましょう。

下図より、夏至に比べて冬至は日射の角度が低いのがよくわかると思います。

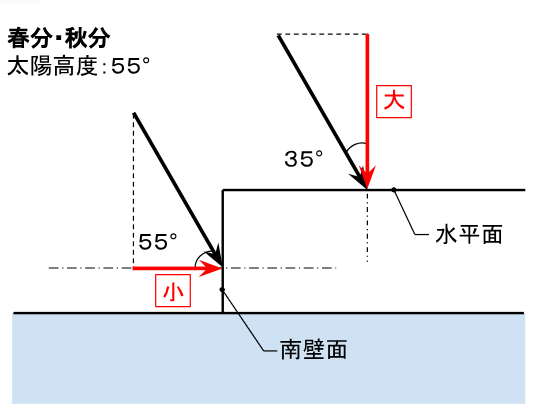

春分・秋分

春分・秋分の終日日射量は、水平面が最大になります。

同じく、太陽高度の図より確認してみましょう。水平面のほうが南面より直達日射量が大きいことがわかります。

実際解いてみましょう!

インプットしたらアウトプットということで、実際に解いてみましょう!早速、過去問です。

過去問①

【平成27年06−4】正誤問題

北緯35度の地点に置ける春分・秋分の日の終日日射量は、終日快晴の場合、どの向きの鉛直面よりも水平面のほうが大きい。

解説①

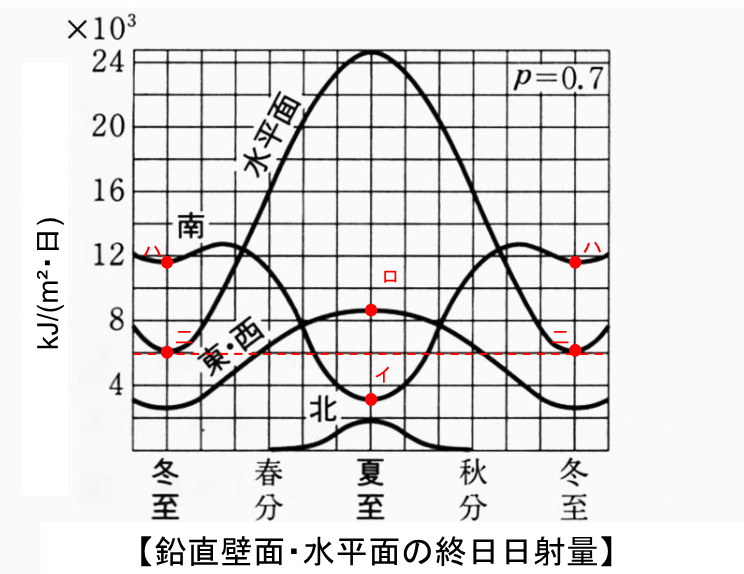

先程の太陽高度の図がイメージできれば解ると思いますが、ココでは終日日射量のグラフからも確認してみましょう。

補助線を引くとわかりやすいですね。

大きい方から順に水平面、南面、東西面となります。

過去問②

【平成29年06】

北緯35度のある地点において、イ〜二に示す各面の終日日射量の大小関係として、最も適当なものは、次のうちどれか。ただし、終日快晴とし、日射を妨げる要素はないものとする。

イ.夏至の日における南向き鉛直面

ロ.夏至の日における西向き鉛直面

ハ.冬至の日における南向き鉛直面

二.冬至の日における水平面

1.イ>ハ>ロ>二

2.ロ>イ>ハ>二

3.ロ>ハ>イ>二

4.ハ>ロ>二>イ

解説②

この問題はちょっとイジワルですよね。

太陽高度を理解していても、そもそも日射量が季節によって違うんじゃ、角度で比較できないんじゃないの?となりますが、太陽高度順で検討しても解答できるようになっていました。対象面に対して入射角度が垂直に近いほど(対象面の垂線に対して角度が小さいほど)量は大きくなります。

イ.夏至の日における南向き鉛直面 → 鉛直面の垂線に対して78°

ロ.夏至の日における西向き鉛直面

ハ.冬至の日における南向き鉛直面 → 30°

二.冬至の日における水平面 → 60°

ロを除くと、ハ>二>イの順になります。該当する選択肢は4のみとなります。

ちなみにグラフから判断するとこんな感じです。

太陽高度から理解するほうが覚えやすいですよね。

いかがでしょうか。一度覚えても忘れやすい内容になりますのでこの考え方がお役に立てば嬉しいです!

コメント