「音響」の範囲からは毎年1台出題されています。その中でも残響については数年に一度といった出題頻度ですが、繰り返し出題されている内容ですので抑えておいたほうが良いでしょう。残響時間についてはイメージとして掴めている方もいるかも知れませんが、きちんとした知識で確実に得点できるようにしておきましょう!

今回のテーマは「残響」です。

静かなホールで自分の声がよく響いた経験がありますね。

自分が発声を止めても、音が残っている状況。それが残響です。

なるほど、今回は身近に体験しているのでイメージしやすいかもしれませんね。

残響

残響とは

室内で音源が停止した後も、周壁等の反射等で音が残る状況のことです。。

そして残響時間とは

音源が停止した瞬間の音のレベルから、60dB減衰するのに要する時間のことです。

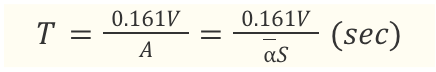

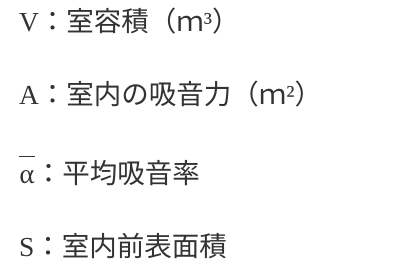

残響時間(セイビンの残響式)

残響時間は以下の式で求めることができます。

これがセイビンの残響式です。

この式をどう利用するのかは、過去問を見てみるのがわかりやすいでしょう。

ということで過去問です。

過去問

(H28-09)

3.セイビン(Sabine)の残響式によると、残響時間は、容積が 1,000m³で等価吸音面

積 200m³の室より、容積が 500m³で等価吸音面積 120m³の室のほうが短い。

こちらの記述は正しいでしょうか?それとも誤り?

【解説】

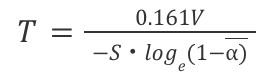

セイビンの残響式は以下の通り。

こちらに数値を代入していきます。

ちなみに、問題にある等価吸音面積とはAのことです。

前者の残響時間は

T=0.161×1,000/200=0.805 となります。

後者の残響時間は

T=0.161×500/120=0.67088… となります。

したがって後者のほうが短く、記述は正しいとなります。

そのほか、過去の出題より

①音源の大小と残響時間は無関係。

残響式からも分かる通り、音源の大小は式の要素にはなく無関係。

②V(室容積)が増えれば、T(残響時間)は長くなる。

ただし、V(室容積)が大きくなると、S(室内全表面積)も大きくなるので、室容積が2倍になったからといって残響時間が2倍になるわけではない。

③A(吸音力)が大きくなると、T(残響時間)は短くなる。

つまり、音楽ホール等では、満席時のほうが残響時間が短くなる。これは、人間が大きな吸音力を持つためである。

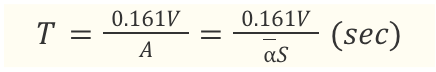

④アイリングの残響式

式自体の内容を問われることはありませんが、セイビンの残響式では、吸音力の大きい残響時間の短い部屋では、実際より大きな数値が算出されてしまうので、より欠点のない式としてアイリングの残響式を用います。

最適な残響時間とは

最適残響時間は、室の用途と室容積で決まる。

室の用途について。

たとえば、コンサートホールのような設備は、音楽の響きを必要とするため最適残響時間は長く計画し、ラジオスタジオのような言葉が明瞭に聞こえるようにする必要がある設備では、最適残響時間は短く計画する。

室の容積について。

一般に、室容積が大きくなるほど、最適残響時間は長くなるように計画する。これは、音量を反射音で補うねらいがあるため。

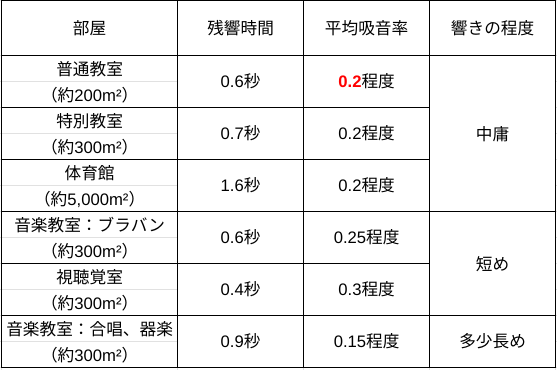

学校の音響基準

出題頻度は低いですが、過去に学校の普通教室における平均吸音率を問われる出題がありましたので、参考に学校の音響基準を示しておきます。

過去問(明瞭度について)

明瞭度とは、音の聴き取りやすさです。

聴き取りやすくするためには、どのような処置が必要でしょうか。過去の出題を参考に確認してみましょう。

(R01-10)

2 .駅、空港、ショッピングモール等の公共施設においては、放送音声の聞こえやすさを確保する

ため、一般に、吸音処理を避けることが望ましい。

こちらの記述は正しいでしょうか?それとも誤り?

【解説】

一般に、明瞭度をよくするためには、残響時間は短いほうが良いです。

問題のような大型の公共設備等では、残響時間が長くなりがちですので、はっきりと聴き取りやすくするためには吸音処理をすることで、残響時間を短くする必要があります。

音楽の響きが必要になるコンサートホールとの用途が違いますので、勘違いしないようにしましょう!

今回は以上です。

いかがでしたでしょうか。少しでもお役に立てば嬉しいです。

それではまた。

コメント