防水工事からは毎年1問出題されています。なかでもアスファルト防水が中心となっています。過去の出題をみると、アスファルト防水本体のみではなく、その防水下地についても問われることがあります。防水工事の裾野は広いですが、出題には偏りがありますから、まずは過去の出題から一緒に押さえていきましょう!

アスファルト防水は大きく種類を分けるとメンブレン防水工事の一つになります。

メ、メンブレン防水…?

不透水性の被膜を形成することで防水とする工法ですね。

アスファルト防水工事とは

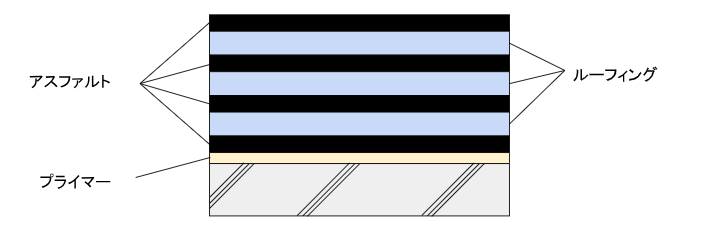

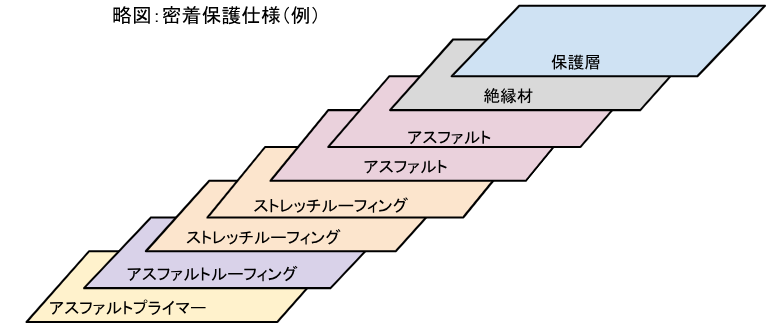

溶融アスファルトを不透湿膜とし、ルーフィングを数枚重ねて密着、厚さ10〜15mmの防水層としたもの。通常、積層は7〜10層程度になる。

図にするとこんな感じに。

施工は作業工程が多いため手間だが、アスファルトが数層に積層されているため、継ぎ目のないメンブレン層が形成可能。

防水下地

下地の状態

十分に乾燥していること。高周波水分計による測定、コンクリートの打設後の経過日数で乾燥状態を判断する。

下地の乾燥状態が不十分だと、プライマーの付着が悪く、防水層の施工後に膨れが生じる可能性がある。

コンクリート面は平たんで、コテむらがなく、浮き、レイタンス、脆弱部及び突起等の欠陥がないこと。また、接着の妨げとなるじんあい、油脂類、汚れ、サビがないようにする。

下地の形状

平場の排水勾配は、原則、下地の施工段階で確保する。

平場のコンクリート表面は金ゴテ仕上げとし、立上り部のコンクリートは打ちっぱなし仕上げとする。

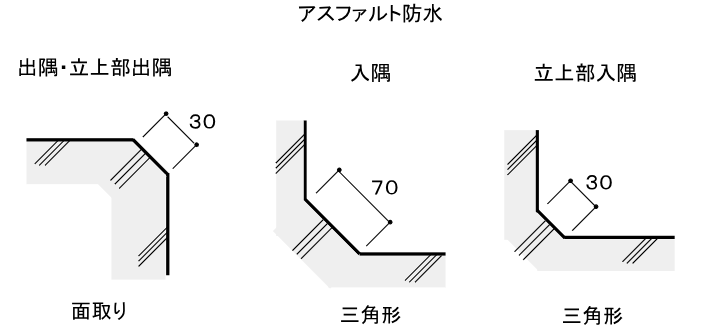

アスファルト防水工法の場合は、入隅、出隅は通りよく三角形の面取りとなっていること。入隅、出隅は45°に仕上げる。

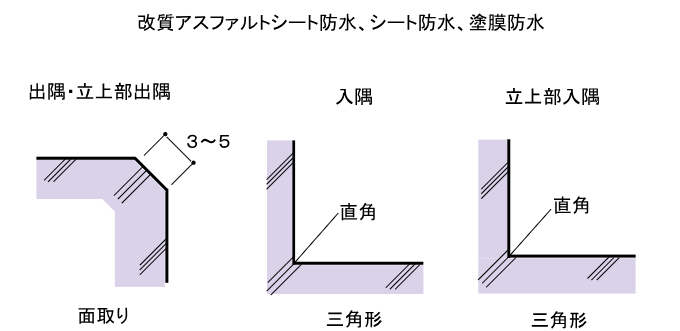

【参考】その他の防水工事の下地の形状

下地の形状に関する問題は出題頻度が高く、その他の防水工事の下地形状も合わせて知っておくと良いと思います。

合成高分子シート防水工法、改質アスファルトシート防水工法及び塗膜防水工法の場合の入隅は、通りよく直角とし、出隅は通りよく面取りとする。

ドレン、貫通パイプ回り

ドレン、貫通パイプなどは防水施工の支障のない位置とし、ドレンの防水層は張りかけ幅及び塗りかけ幅が100mm以上確保できるものとすること。

ドレンはコンクリート打設前に固定し、原則、コンクリートに打ち込むこととする。取り付けに際しては、ドレンのつばの天端レベルを周辺コンクリートの天端より3〜5cmほど下げるようにする。

断熱工法

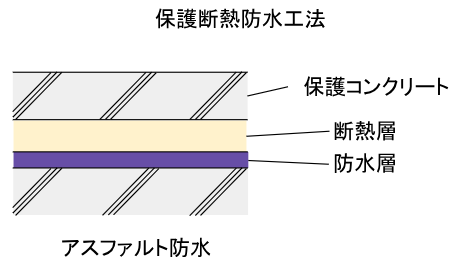

屋根スラブの外気側に断熱層を設ける仕様を外断熱工法という。

防水層の上に吸水性の小さい断熱材を設け、絶縁シートを敷き、保護コンクリートを敷設する。防水層が直射日光や外気温の高低差にさらされないため、耐久性に優れる。

保護防水断熱工法に使用する断熱材は、JIS規格に基づく押出方ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き)とする。

2つの工法

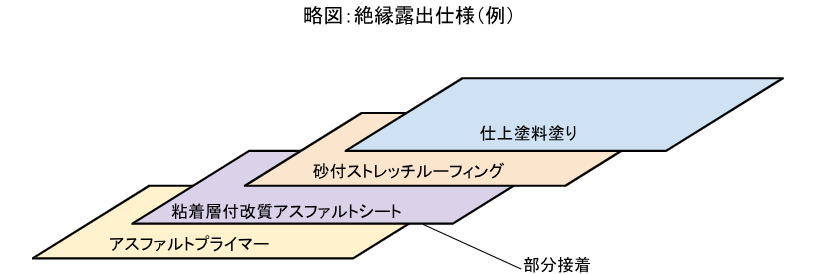

アスファルト防水は、密着工法と絶縁工法に大別される。

密着工法

密着工法は、下地と防水層をアスファルトで全面接着する工法であり、下地コンクリートの亀裂などにより破断しやすい。

絶縁工法

絶縁工法は、一般部分は防水層を下地面に全面密着ではなく部分接着し、周辺部及び立上り部を密着張りとする工法で、下地の亀裂によって生ずる防水層の破断を防ぐことができる。そのため、下地のひび割れ箇所及びジョイント部に比較的大きなムーブメントが想定される場合に採用される。

【過去出題】絶縁工法のポイント

- 絶縁工法の立上り際の500mm程度は、立上り部の一層目のアスファルトルーフィング類をアスファルトを用いた密着張りとする。

- あなあきアスファルトルーフィングは、砂がついているほうを下向きにして、通気を妨げないように突きつけて敷き並べる。

- 立上り部は、絶縁シート、砂付あなあきルーフィングを省略する。

【過去出題】使用材料のポイント

アスファルトプライマー

アスファルトプライマーは下地と防水層の接着を良くするため使用する。アスファルトを揮発性溶剤の溶解したタイプまたは、水に分散させたエマルションタイプのものとする。

針入度とは

常温におけるアスファルトの硬さを表す。アスファルトを25℃の状態に保ち、100gの重さの針が針入する長さで表す。寒冷地で使用するものは、針入度の大きいものにする。

絶縁用シート

防水層とコンクリート保護層との間に設けるものは、ポリエチレンフィルムまたはポリプロピレン、ポリエチレンなどのフラットヤーンクロスとする。

ポリエチレン断熱材とコンクリート保護層との間に設けるものは、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのフラットヤーンクロスとする。

脱気装置

露出防水層の場合、直射日光により下地のコンクリートスラブ内の水分が水蒸気になり、防水層が局部的に押し上げられて膨れが生じやすい。そのため、脱気装置を取り付け、水蒸気を排出する。

平場部脱気型と立上り部脱気型があり、断水面積の大きい場合など必要に応じて併用する。

空隙、気泡、シワ等が生じた場合は、各層ごとに補修する。ただし、補修箇所は欠陥部分となりやすいので、膨れに進行性がなく小面積のものは、補修をしないほうがいい場合がある。

施工

アスファルトの溶融、取扱い

アスファルトの溶融温度の上限は、アスファルト製造所の指定する温度とする。同一アスファルトの溶融は、物性の低下を防ぐため3時間以上継続しないこと。

溶融アスファルトは施工に適した温度を保ち、溶融アスファルトの温度の下限は、一般の3種アスファルトで230℃、低煙、低臭タイプのもので210℃程度とする。

アスファルト防水の施工

プライマーの塗布

下地を十分に清掃したあと、プライマーを刷毛で均一に塗布し、乾燥させる。

プライマーは、塗布後8時間以内で乾燥するが、ルーフィング類の張付けは原則としてアスファルトプライマーを塗布した翌日とし、十分に乾燥させることが望ましい。速乾性の場合は、当日の施工も可能。エマルション系プライマーは降雨の場合は塗布を避ける。

ルーフィングの張付け

ルーフィングの張付けは、流し張りとする。

張付け順は水下から水上とし、重ね幅は、長手、幅方向とも100mm程度とする。

立上り部は平場のルーフィングを切断することなく、連続して張り上げることを原則とする。立上りの高さが300mm以上の場合は立上りと平場のルーフィング類を別々に張り付ける。

防水層の納まり

立上り部:押え金物で固定し、アスファルト防水工事用シールで処理する。打ちっぱなしコンクリートのパラペット天端は、ひび割れや表面の劣化を防ぐため、笠木を設置したり、塗装防水を施す。

出隅、入隅部:幅300mm程度のストレッチルーフィングまたは、改質アスファルトシートで増し張りする。

打継ぎ部:コンクリートの打継ぎ部は一般平場のルーフィング類の張付けに先立ち、約50mm程度の絶縁用テープを張り付けた後、幅300mm程度のストレッチルーフィングを用いて増張りする。

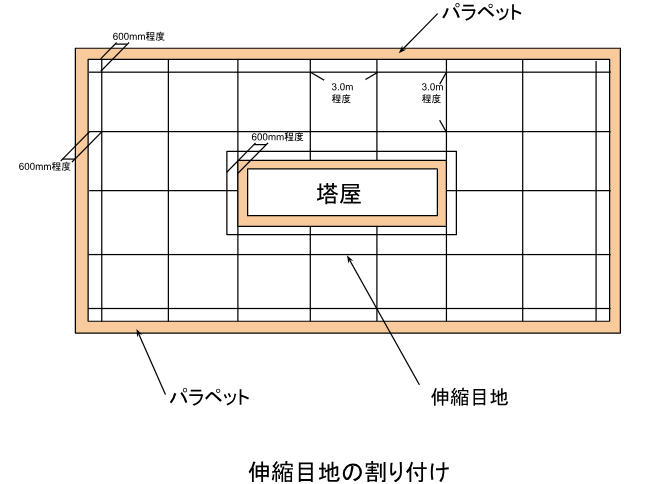

防水層の保護コンクリートと伸縮目地

防水層の保護コンクリートは、防水層を熱や衝撃から保護し、浮き上がりなどを防ぐ役割がある。

保護コンクリートに設置する伸縮目地は、パラペット・塔屋などの際及び立上り面から0.6m以内の位置とし、一般部の縦横3m程度の間隔に、幅20mm以上で、保護コンクリートの下面に達するように設置する。

保護コンクリートは、防水層を施工し、絶縁シートを敷き込んだ後に打ち込む。

今回は以上です。防水工事は範囲が広いですがまずは、アスファルト防水工事を押さえておけば解答できる問題がグッと増えるのではないかと思います。少しでもお役に立てば嬉しいです。

コメント