鉄筋の定着の問題では、その長さを問われることがありますが、大事なのはその長さの測り方。起点になる箇所、つまりどこから図るのかがわかっていないといけません。また定着させる際の鉄筋の曲げる方向、曲げ方が正しいか問われることもありますので、一緒に押さえていきましょう!

数値だけを丸暗記してしまうと、図を用いた問題で測定の起点がわからなくなることがあります。

定着

定着とは、異なる部材(柱と梁等)を接合するときに、どちらか一方の鉄筋をもう一方に差し込み、コンクリートを流すことで緊結することをいいます。

鉄筋の末端部

鉄筋の末端部には付着力を増すためにフックが必要になる箇所があります。

必要なのは以下の箇所…

- あばら筋および帯筋

- 梁、柱の出隅部の鉄筋

→コンクリートのかぶり厚が2方向になり、かぶり部のコンクリートが割れやすくなるため - 煙突の鉄筋

→火熱の影響により付着力が低下するため - 丸鋼の末端部すべて

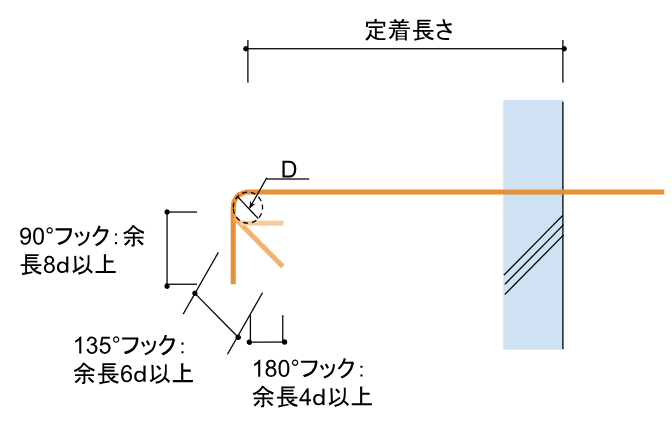

折り曲げ定着筋の標準フックの余長

折り曲げ定着筋の標準フックの余長は、90°フック付き定着で8d(d:異形鉄筋の呼び径)以上。135°フック付き定着で6d以上。180°フック付き定着で4d以上。下図参照。

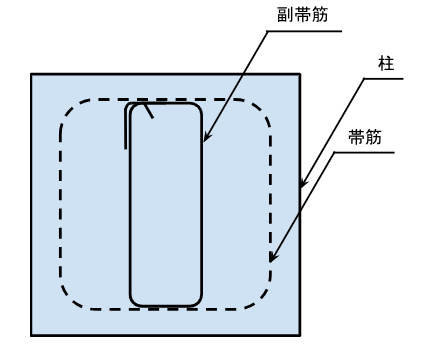

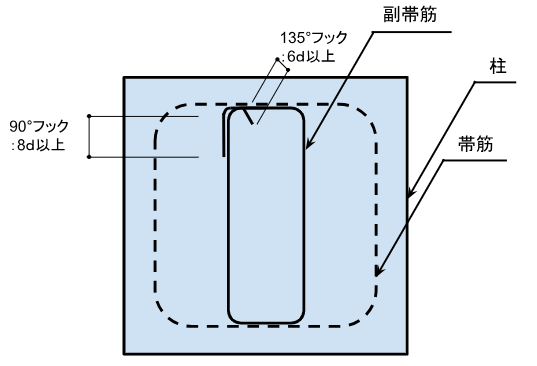

閉鎖形帯筋

帯筋端部は、定着強度を確保するために末端のフックは135°以上に曲げて定着する。

ただし、末端どうしを溶接、連続したらせん形とすることでフックを設けない設計にできる。

末端を溶接する場合は、片面溶接の場合は10d以上、両面溶接の場合は5d以上とする。

【参考】副帯筋のフック(過去問:H28)

フックに関連した問題として、過去に副帯筋について図でフックの正誤問題がありました!

1.図に示す副帯筋について、余長部が帯筋で囲まれたコア内に挿入しており、必要な余長が確保されていたので、副帯筋の末端の一端を90°フックとした。

→正しい。

先述した折り曲げ定着筋の標準フックの余長と同じで、副帯筋の末端も135°フック余長6d以上、または180°フック余長4d以上とします。

ただし、設問の場合のように余長部が帯筋で囲まれたコンクリートに挿入されている場合は、その末端の一端を90°フック余長8d以上としてもよい。

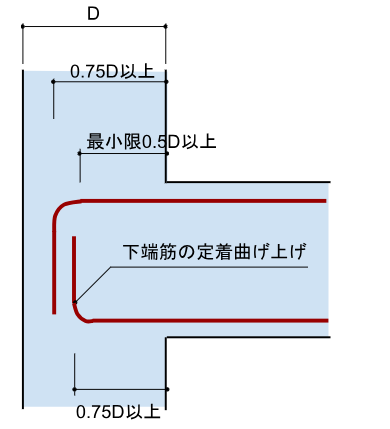

梁、柱の定着

梁から柱、柱から梁への主筋の定着について、投影定着長さは仕口部材断面全せい( D )の0.75倍以上とし、接合部側に折り曲げる。

梁下端筋の折曲げ定着は、接合部側に曲げ上げる。

投影定着長さの測り方は接合面から上図のようになります。

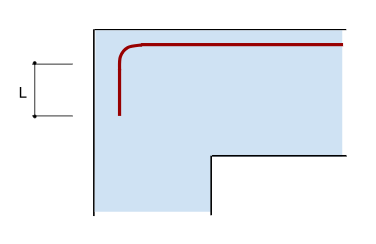

最上層の梁筋の外柱への定着について。上端筋は必ず折り曲げて定着する。そして、その鉄筋の余長部で直線定着長さ( L )を確保する。

直線定着長さは余長部なので上図のようになります。測定の起点になる箇所に注意。余長は90°に折れて直線になる点からですね。

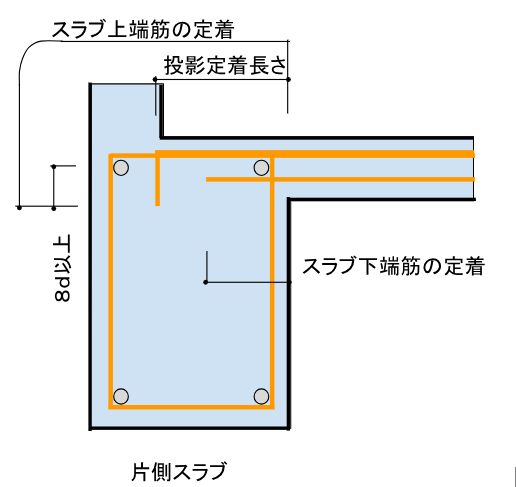

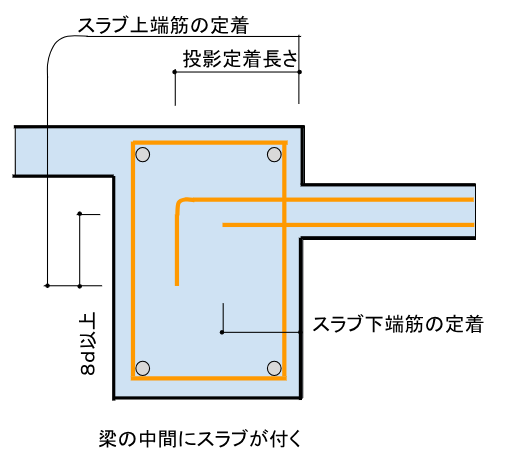

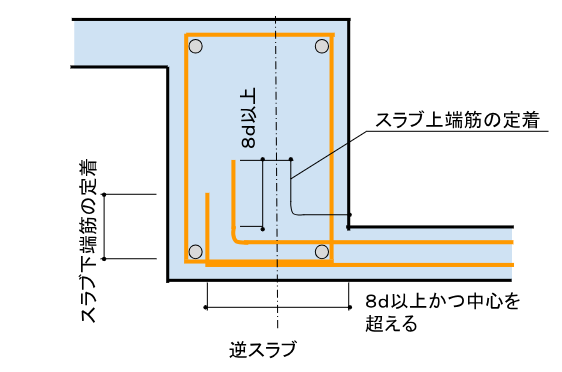

スラブの定着

スラブの上端筋は、梁内で定着長さを確保するか、通し配筋とする。

片側スラブまたは梁の中間にスラブが付く場合、下向きに折り曲げて定着させる。(直線定着では長さの確保が困難)

逆スラブの場合は上端筋、下端筋とも、上向きに折り曲げ定着とする。

【注】投影定着長さは8dかつ150mm以上。直線定着長さは300mm以上。

必要定着長さ

主筋の必要定着長さは…

- 直線定着する場合よりも、標準フック等を設ける場合のほうが短くなる。

- 鉄筋強度が高いほど、長くなる。(強度の大きい鉄筋ほど大きな引抜き力が生じるから)

- コンクリートの設計基準強度が大きいほど、短くなる。(鉄筋を拘束する力が強くなるから)

- フックの角度が大きくなっても、長さは変わらない。(余長は長くなる)

- 横補強筋で拘束された領域に定着した場合は、短くなる。

以上です。実践的な問題に対応できるように過去に出題された内容を押さえつつまとめてみました。いかがでしたでしょうか。少しでもお役に立てば嬉しいです。

コメント